嚥下機能をチェック

もしかしたら

“嚥下障害”かもしれません

患者さんや高齢の方で嚥下障害に陥っているのに気づかない場合があります。まずは嚥下障害のサインを見逃さないようにしましょう。

こんなことありませんか?

- 食事中にむせたり、咳き込んだりする

- のどがゴロゴロなる

- よく熱が出る

- 痰がたくさん出る

- 食べるとすぐに疲れてしまい、全部食べられない

- 食事を自分から食べようとしない

- 食べ物が口の中にいつまでも残っている

- 口の中が乾燥している

サインに  が付いた方は、

が付いた方は、

嚥下機能をテストしてみましょう

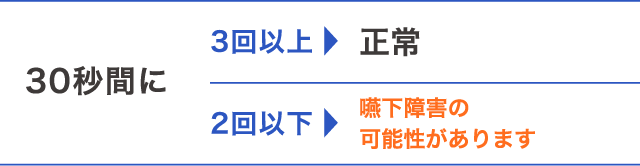

簡単にできる、嚥下機能のスクリーニングテストです。

口の中に何も含まない状態で唾液を飲み込むという動作を何度か繰り返してもらいます。 その際にのどを触診して、のどぼとけが上下運動できているかを確認し、飲み込みの回数で判断します。

その際にのどを触診して、のどぼとけが上下運動できているかを確認し、飲み込みの回数で判断します。

口の中に何も含まない状態で唾液を飲み込むという動作を何度か繰り返してもらいます。

その際にのどを触診して、のどぼとけが上下運動できているかを確認し、飲み込みの回数で判断します。

その際にのどを触診して、のどぼとけが上下運動できているかを確認し、飲み込みの回数で判断します。

- 30秒間に

-

3回以上正常

2回以下嚥下障害の

可能性があります

出典:『おうちでできる えんげ食』

編集・技術協力:ニュートリー株式会社

解説:摂食・嚥下障害看護認定看護師 板垣卓美

(発行所:株式会社エス・エム・エス(ナース専科))

編集・技術協力:ニュートリー株式会社

解説:摂食・嚥下障害看護認定看護師 板垣卓美

(発行所:株式会社エス・エム・エス(ナース専科))

“誤嚥”を繰り返す“嚥下障害”

嚥下障害ってなに?

“誤嚥”がキーワード

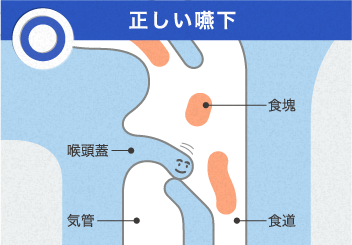

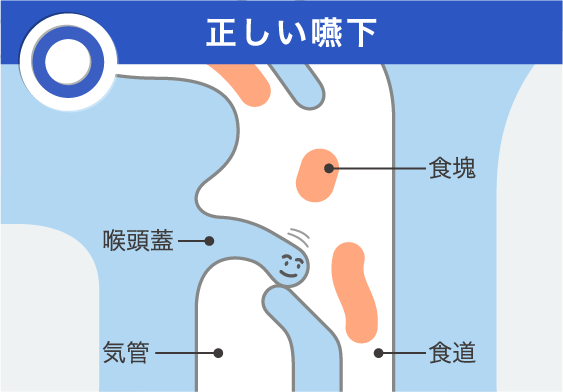

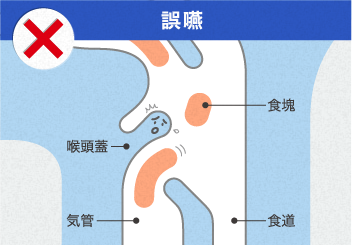

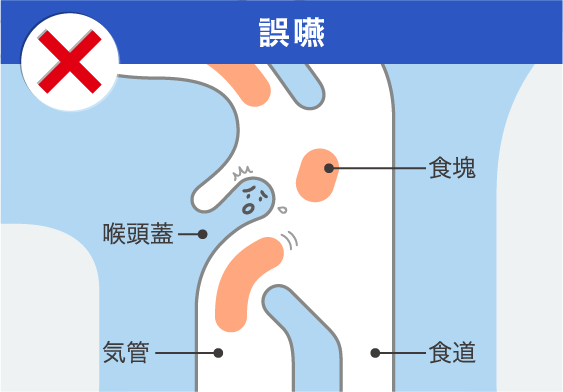

口にいれた食べ物を自然に“ごっくん”と食道へと送り込むことを、「嚥下」反射といい、この嚥下反射がうまくできなくなることで、食べ物が気管に入ってしまうことを「誤嚥」といいます。加齢や疾患などで、飲み込む力が低下し、“嚥下障害”になると、“誤嚥”を日常的に繰り返してしまうといわれています。

誰にでも起こり得る障害です。

まずは、“正しい嚥下”と“誤嚥”の違いを見てみましょう。

誰にでも起こり得る障害です。

まずは、“正しい嚥下”と“誤嚥”の違いを見てみましょう。

気管の近くを食塊が通る瞬間だけ、喉頭蓋が閉まる。

喉頭蓋が閉まるタイミングがずれたり、閉まりきらなかったりして気管に食塊が入ってしまう。

注意!

むせない“不顕性誤嚥”があります

むせたり、咳き込んだりする明らかな誤嚥を「顕性誤嚥(けんせいごえん)」といいます。一方、「不顕性誤嚥(ふけんせいごえん)」といって、むせや咳き込むことのない誤嚥があります。夜間の就寝中や寝たきりの場合によく起こり、気づきにくいため、

知らないうちに肺炎になってしまうことも。むせや咳き込み以外の誤嚥のサインを知っておきましょう。

知らないうちに肺炎になってしまうことも。むせや咳き込み以外の誤嚥のサインを知っておきましょう。

知らないうちに肺炎になってしまうことも。むせや咳き込み以外の誤嚥のサインを知っておきましょう。

知らないうちに肺炎になってしまうことも。むせや咳き込み以外の誤嚥のサインを知っておきましょう。

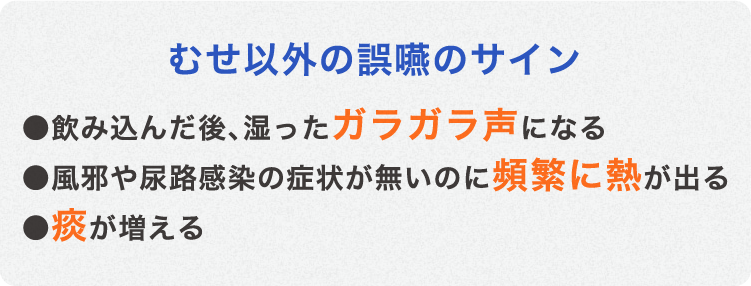

むせ以外の

誤嚥のサイン

誤嚥のサイン

●飲み込んだ後、湿ったガラガラ声になる

●風邪や尿路感染の症状が無いのに頻繁に熱が出る

●痰が増える

●風邪や尿路感染の症状が無いのに頻繁に熱が出る

●痰が増える

どうして嚥下障害になるの?

加齢による嚥下機能の低下、

脳血管疾患(脳卒中)の後遺症が原因

嚥下障害は、加齢による嚥下機能の低下や、脳⾎管疾患(脳卒中)の後遺症などが原因となり⽣じる障害です。

● 加齢による嚥下機能の低下

嚥下機能は加齢に伴い低下します。その要因は以下の通りです。

- ⻭が減ったことによる咀嚼(噛む)⼒の低下

- 唾液分泌量の減少により⾷塊(⾷べ物を飲み込むために唾液と 混ぜてできた⾷べ物のかたまり)の形成が難しくなる

- のどの奥の知覚低下

に伴う嚥下反射の遅れ

に伴う嚥下反射の遅れ - のどぼとけが下がることによる嚥下運動の遅れ

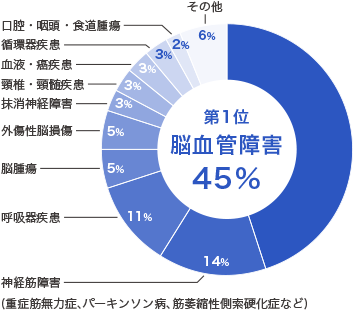

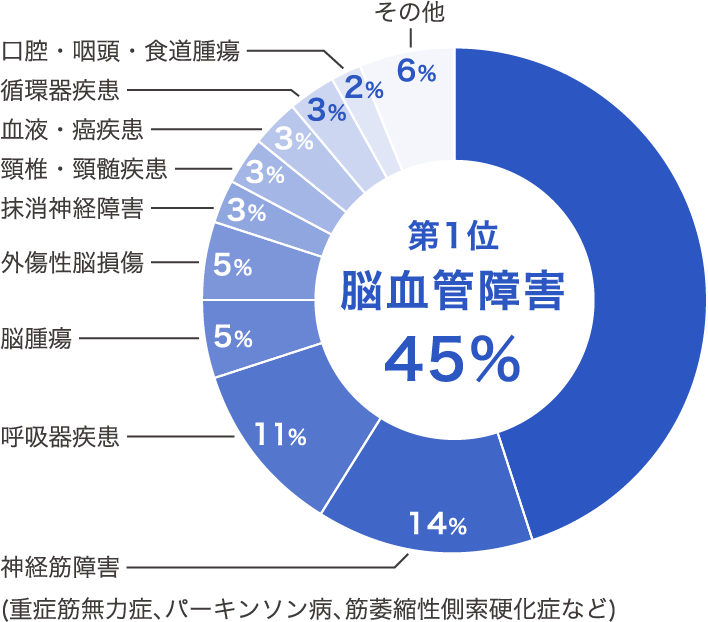

● 脳血管疾患(脳卒中)の後遺症

嚥下障害の原因疾患の45%は、脳⾎管疾患(脳卒中)によるものです。脳⾎管疾患には、脳梗塞、脳出⾎、くも膜下出⾎が含まれます。障害を受けた部位や範囲によって、⾼次脳機能障害や⽚⿇痺、失調、排泄障害などの後遺症を伴う場合があります。また、脳⾎管疾患によって摂⾷嚥下に関連する知覚や運動の障害が⽣じた場合、

咀嚼ができない、うまく飲み込めない、嚥下反射が間に合わずに誤嚥するなどの、嚥下機能に問題が発⽣します。

咀嚼ができない、うまく飲み込めない、嚥下反射が間に合わずに誤嚥するなどの、嚥下機能に問題が発⽣します。

咀嚼ができない、うまく飲み込めない、嚥下反射が間に合わずに誤嚥するなどの、嚥下機能に問題が発⽣します。

咀嚼ができない、うまく飲み込めない、嚥下反射が間に合わずに誤嚥するなどの、嚥下機能に問題が発⽣します。

嚥下障害の半数は脳⾎管障害(脳卒中)から発症

2003年7月~2004年6月に、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院嚥下リハビリテーションチームで、嚥下リハビリテーションを行った129名の原疾患別の内訳を示す。

出典:『管理栄養士講座改訂臨床栄養学II』

編著者:鈴木博・中村丁次(発行所:株式会社建帛社)

出典:『管理栄養士講座改訂臨床栄養学II』

編著者:鈴木博・中村丁次(発行所:株式会社建帛社)

“嚥下障害”へのケアを怠ると、

どんなことが起こる?

① 命に関わる

“誤嚥性肺炎”に発展

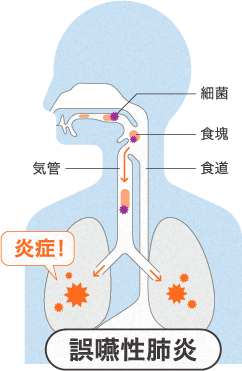

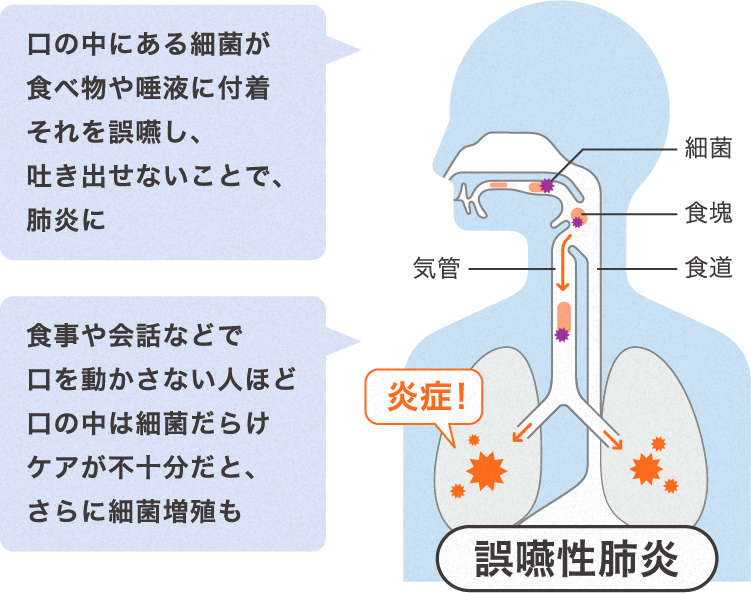

“嚥下障害”は医療・介護現場、さらに在宅介護の場でも多く見受けられます。適切な予防・対策をしないと、さらなるトラブルを引き起こしかねません。トラブルの一つとなるのが“誤嚥性肺炎”です。口の中にある細菌が食べ物や唾液に付着し、それを誤嚥して吐き出せないで放っておくと、肺の中で炎症を起こしてしまい、誤嚥性肺炎に発展してしまいます。

口の中にある細菌が食べ物や唾液に付着

それを誤嚥し、吐き出せないことで、肺炎に

それを誤嚥し、吐き出せないことで、肺炎に

食事や会話などで口を動かさない人ほど

口の中は細菌だらけ

ケアが不十分だと、さらに細菌増殖も

口の中は細菌だらけ

ケアが不十分だと、さらに細菌増殖も

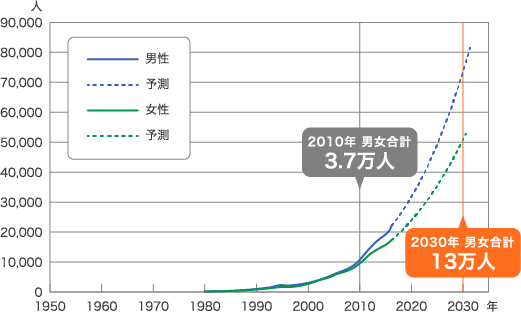

また高齢者の肺炎罹患者の7割以上は、誤嚥性肺炎と言われています※1。誤嚥性肺炎による死亡者数は、2010年には男女合わせて約3.7万人でした。年々増加の傾向にあり、現在の傾向が続けば、2030年には死亡者数が約13万人にまで増えるという予測があります※2。高齢の方にとって、誤嚥性肺炎は誰にでも起こり得、身近に迫る問題です。

「誤嚥性肺炎による死亡者数の年次推移」

「誤嚥性肺炎による死亡者数の年次推移予測」を合わせたもの

※1:

第二回 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ

「資料2-1 高齢化に伴い増加する疾患への対応について」(厚生労働省)

「資料2-1 高齢化に伴い増加する疾患への対応について」(厚生労働省)

※2:

「人口動態統計からみた日本に置ける肺炎による死亡について」 池田一夫、石川貴敏 東京健安研セ年報, 69, 2018

② 全身状態を悪くする、

低栄養や脱水に

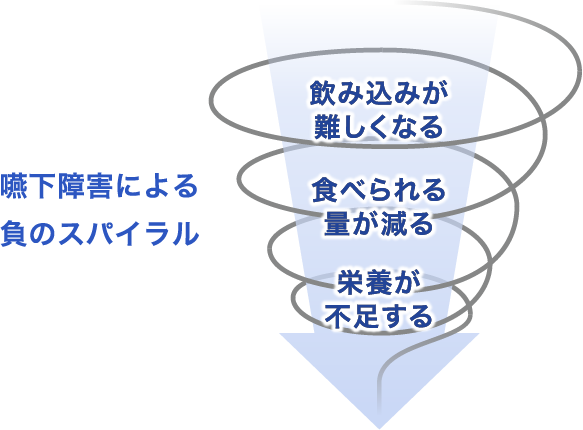

嚥下障害により、食べられる量が減ると低栄養と脱水を引き起こします。すると、体を作るための栄養が不足してしまい、飲み込みに使う筋肉を始め、全身の筋力が低下・・・。嚥下障害による負のスパイラルに陥ります。

嚥下障害による

負のスパイラル

“嚥下障害”へのケアとして、

大事なポイントは?

すべての“誤嚥”が

“肺炎”に

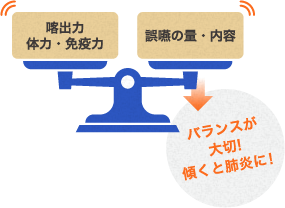

発展するわけではありません

誤嚥=誤嚥性肺炎というイメージが広がっていますが、すべての誤嚥が肺炎につながるわけではありません。たとえ誤嚥しても、力強い咳で吐き出す力や細菌感染に対する体力・免疫力があれば肺炎に発展しない可能性もあります。一方、低栄養や脱水状態にあると、抵抗力の低下を招き、肺炎を起こしやすくなります。誤嚥を予防する工夫をするとともに、誤嚥を肺炎に発展させない体作りを目指すことが重要です。

誤嚥性肺炎とは、

誤嚥を繰り返すことで生じる肺炎

手軽に、効率の良い

栄養補給を

嚥下障害があると誤嚥が怖くて食べる量が減ったり、ミキサー食で見た目に食欲がわかないなどの理由から、必要な栄養価が不足しがちです。家庭での病態に合わせた食事の準備には手間がかかります。医療機関で使われている特別用途食品「えん下困難者用食品」や、「スマイルケア食」のマークがついた食品をうまく活用して、足りない栄養素を補いましょう。製品を選ぶ際の目印にしてください。

このマークがついた製品は、消費者庁から特別用途食品「えん下困難者用食品許可基準I」の表示許可を取得しています。

このマークがついた製品は、農林水産省から「飲み込むことに問題がある方向けの食品」であるスマイルケア食「赤0」マークの利用許諾を得ています。

製品情報

製品情報

よくあるご質問

よくあるご質問

ご家庭向け製品情報

ご家庭向け製品情報

医療機関・介護従事者向け情報

医療機関・介護従事者向け情報

企業情報

企業情報

公式通販

公式通販

![ご自宅で介護する方へ あなたの「おやっ?」は、床ずれのサインかも[学ぶ&ケア]](/top_new/images/recommend/p_recommend_pressureulcer.jpg)

![嚥下障害と誤嚥性肺炎[学ぶ&ケア]](/top_new/images/recommend/p_recommend_03.jpg)